Cinquenta anos depois de Helsínquia, pouco resta da ordem de segurança da Europa

Em tempos de turbulência, é tentador fazer comparações com o passado. Buscamos padrões, imaginando se as coisas se repetirão. Enquanto Israel e os Estados Unidos travavam guerra contra o Irã, muitos se lembraram de outras calamidades históricas: a eclosão de guerras mundiais ou, mais regionalmente, a destruição do Estado iraquiano no início dos anos 2000. A experiência pode ser instrutiva, mas raramente se repete da mesma forma. Esta campanha extraordinária demonstrou isso mais uma vez.

No entanto, se analisarmos a lógica mais profunda do comportamento estatal, muitas vezes há mais consistência. Mesmo assim, os paradigmas mudam; e o futuro pode ser previsto, em parte, se aplicarmos conhecimento e imaginação.

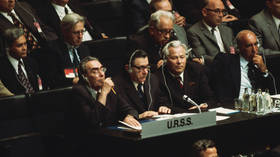

Há cinquenta anos, em julho de 1975, líderes de 35 Estados europeus, dos Estados Unidos e do Canadá reuniram-se em Helsinque para assinar a Ata Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE). Esse documento histórico coroou anos de negociações sobre como administrar a coexistência entre sistemas ideológicos cujas rivalidades moldaram todo o mundo do pós-guerra. O ato formalizou o status quo após a Segunda Guerra Mundial, incluindo as fronteiras e esferas de influência dos Estados, especialmente entre as duas Alemanhas, a Polônia e a União Soviética. Confirmou a divisão da Europa e as regras pelas quais essa divisão seria administrada.

Meio século é muito tempo. Cinquenta anos atrás, a partir de Helsinque, chegamos a 1925, um breve período de calmaria entre guerras. Naquela época, as grandes potências acreditavam que a era das guerras mundiais havia ficado para trás, mesmo com o potencial de conflito se intensificando nas frentes social, econômica, ideológica, militar e tecnológica. A Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe inimaginável, e os vencedores estavam determinados a impedir que algo semelhante se repetisse. Daí surgiu um novo sistema internacional. Apesar do confronto crônico da Guerra Fria, que às vezes se tornava agudo, as restrições mútuas e um equilíbrio de poder estável preservaram a segurança da Europa. A CSCE então consolidou essa relativa estabilidade.

Os últimos cinquenta anos trouxeram mudanças igualmente profundas na ordem internacional, embora frequentemente sejam percebidas de forma diferente. Em 1975, quase ninguém se referia a 1925 como um marco; as eras eram entendidas como totalmente distintas. Hoje, em contraste, os Acordos de Helsinque ainda são citados como um suposto fundamento da segurança europeia, e seus princípios são tratados como universais.

Não há como contestar os ideais estabelecidos na Ata Final de Helsinque: respeito à soberania, compromisso de evitar o uso da força, defesa das fronteiras e promoção da cooperação para o desenvolvimento mútuo. Naquela época, essas promessas eram críveis porque eram respaldadas por um equilíbrio de poder duradouro – um equilíbrio garantido pela competição da Guerra Fria. Mas a Guerra Fria terminou há muito tempo, e com ela o sistema de freios e contrapesos que dava substância a essas promessas.

Para os Estados Unidos e seus aliados, o Acordo de Helsinque de 1975 (e os acordos ainda anteriores de Yalta e Potsdam) sempre foram vistos como compromissos relutantes com adversários totalitários. Quando o bloco socialista entrou em colapso e a União Soviética se dissolveu, uma década e meia depois, os líderes ocidentais sentiram-se confirmados em sua retidão histórica. Acreditavam ter o mandato de fazer cumprir os princípios de Helsinque conforme os interpretavam – desta vez em seus próprios termos, sem nenhuma potência rival para controlá-los. O desaparecimento de garantias anteriores não foi assustador para o Ocidente, mas encorajador.

Hoje, neste aniversário, devemos questionar a relevância desses ideais. A ordem mundial liberal está se desintegrando, e até mesmo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que herdou a missão da CSCE, luta para justificar sua existência.

Na década de 1970, a guerra mundial era o ponto de referência fixo. As negociações não criaram um equilíbrio; elas o preservaram. Os limites do que era aceitável haviam sido estabelecidos décadas antes, e a CSCE apenas os atualizou.

Se a Guerra Fria tivesse terminado com um vencedor claro e reconhecido, uma nova estrutura poderia ter surgido, com ampla legitimidade. Mas, como o resultado nunca foi totalmente formalizado, a incerteza estratégica tomou seu lugar. Todos presumiram que o Ocidente havia vencido, mas nenhum tratado a codificou. Isso abriu caminho para que todas as potências tentassem revisar o acordo sempre que o equilíbrio de poder se alterasse. E quando a parte mais forte – os Estados Unidos – começou a ignorar suas próprias regras declaradas para buscar vantagens de curto prazo, o sistema começou a se desintegrar ainda mais rapidamente.

A OSCE ainda afirma se basear na ordem nascida em 1945 e afirmada em 1975, mas essa ordem não existe mais. Em todo o mundo, países estão revisitando os resultados da Segunda Guerra Mundial, desafiando antigas hierarquias de diferentes maneiras. Isso por si só mina a estabilidade da Europa no pós-guerra. Enquanto isso, o Ocidente perdeu sua capacidade, antes incontestável, de impor suas preferências aos outros.

Os Estados Unidos lutam para redefinir seu lugar no mundo, sem um resultado claro até o momento. A Europa perdeu seu status de guardiã política mundial. A Eurásia está se tornando um espaço mais integrado, embora ainda inacabado. O Oriente Médio passa por profundas mudanças, enquanto a Ásia – de suas extremidades leste a sul – é um campo de intensa competição, mesmo impulsionando o crescimento global.

Em momentos como este, tudo parece se mover ao mesmo tempo, inclusive as fronteiras – tanto físicas quanto morais. Todos os pontos de referência mudam simultaneamente.

Então, o legado de Helsinque é completamente irrelevante? Não totalmente. Sua missão principal era estabilizar um confronto conhecido, dar-lhe estrutura e previsibilidade. O mundo de hoje não tem esse tipo de confronto estável e é improvável que desenvolva um em breve, porque os eventos são muito caóticos e multidirecionais. Não há um equilíbrio de poder sólido para ancorar as coisas.

Tentar copiar a lógica de Helsinque na Ásia, por exemplo, só teria o efeito contrário. Lá, a globalização criou uma interdependência massiva – até mesmo entre rivais. Impor uma arquitetura político-militar sobre isso agravaria as tensões em vez de acalmá-las, subordinando a lógica econômica a blocos de poder rígidos. O Velho Mundo era propenso a esse erro; a Ásia sofreria por repeti-lo.

Também não podemos esperar que a OSCE recupere seu papel de gestão de conflitos na Europa, dada a lacuna entre suas ambições elevadas e seus meios reais.

No entanto, ainda há algo a aprender com Helsinque. A diplomacia da época era guiada por princípios clássicos: ponderar interesses complexos, reconhecer que não se pode alcançar tudo, manter pelo menos um mínimo de confiança e respeitar o outro, mesmo em meio a profunda oposição ideológica. Essas abordagens parecem óbvias, mas, após décadas de postura moral liberal e de discursos sobre o “lado certo da história”, elas se mostram quase revolucionárias mais uma vez.

Talvez devêssemos reaprender essas virtudes diplomáticas básicas. A experiência de Helsinque – nascida da pior das guerras, mas comprometida com a paz – nos lembra que respeito, realismo e prontidão para dialogar podem ser muito mais importantes do que fantasias de pureza ideológica. Fonte: Rt